إيلاريون كبوجي..إيلاريون غزة

زيارة لاون الرابع عشر : إشكالية الفاتيكان والصهيونية تبرز من جنوب لبنان؟

كتب محرر الحقول / بيروت : يزور بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر لبنان في 27 ت2 القادم. وترتفع أصوات المظلومين والمعذبين في لبنان، راجية منه أن يقوم بزيارة مدن وقرى وبلدات الجنوب التي تعيش تحت نيران "الحرب المفتوحة" التي يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي على المواطنين اللبنانيين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين بيروت وتل ابيب في 27 ت2 2024. وسواء حقق رأس الكنيسة الكاثوليكية هذا الرجاء اللبناني أم لا، فإن ذلك، يذكر بالإشكالية القديمة عن علاقة الفاتيكان بالصهيونية وبكيان الإحتلال الصهيوني ومسؤولية الكهنوت المسيحي الكاثوليكي العربي، وخصوصاً الفلسطيني، في حل هذه الإشكالية بالممارسة الدينية ـ السياسية المناسبة. وقد اخترنا نشر مقال الأستاذة منى سكرية : " إيلاريون كبوجي..إيلاريون غزة" الذي أبرزت فيه هذه الإشكالية، في نص نقدي شغوف، منسجم، لكتاب مهدي حنا الجديد : "أيقونة القدس: سرديات من حياة المطران كبوجي"، الذي "أهداه إلى روح المناضل إيلاريون كبوجي (1922 ــ 2017)، الذي وهب حياته لأجل قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية". حيث تذكر سكرية كيف حل المطران الفدائي هذه الإشكالية. إذ يقول : أن اعتقاله وأسره في سجون الكيان الصهيوني، لم يحصل "بصورة عفوية، بل بفعل إرادة يعجز العقل عن تفسيرها، هذا الأمر كنت أعرفه حق المعرفة، لذلك لم أتفاجأ أبداً عندما وقعت في الأسر. كنت أريد أن أجعل من زنزانتي منبراً لقول الحق في وجه الباطل". فهل يستجيب بابا الفاتيكان لرجاء مواطنينا ويزور الجنوب " بفعل إرادة يعجز العقل عن تفسيرها"، فيجعل الزيارة "منبراً لقول الحق في وجه الباطل" (المحرر).

هنا نص الأستاذة منى سكرية كاملاً :

إيلاريون كبوجي ليس اسم علم فقط، أو رتبة كهنوتية سامية، وليس اسمًا لمولود أبصر النور عام 1922 ورحل عام 2017، إنه مطران القدس وأيقونتها في سردية شعب فلسطين وتضحياته، إنه قضية صنع لها مجدًا، وصنع لأجيال معنى أن تكون مقاوماً لأجل الحق.

الطفل جورج، ابن مدينة حلب الرابضة على ستة آلاف سنة من الحضارة ما قبل الميلاد، حسب الاكتشافات الأركيولوجية، حمل عند سيامته كاهناً اسم إيلاريون، تيمنًا بالراهب إيلاريون، الذي وُلِد في غزة عام 291 للميلاد، والذي نقل طريقة العزلة للآباء المصريين القدامى من الصحارى إلى المناطق السورية... حكاية المطران كبوجي واحدة من حكايات شعب ما زالت تتدفق عطاءً وكرامة وأمثولات صبر وصمود وسموّ ما فوق إنساني في تجارب البشرية. والكتاب الذي بين أيدينا عنه يعزز هذه السردية لمقاومٍ أيقونيّ استقرأ الخطر الصهيوني مبكرًا، وشاهد إرهابه منذ ما قبل النكبة وما بعدها، وآثر الفعل على القول، وقال ما يجب قوله بلا وجل.

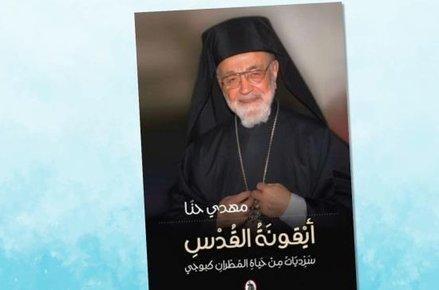

يقول كبوجي: "كنت مدركًا بكل وضوح أن الانضمام إلى صفوف المقاومة، والمشاركة مباشرة بأعمالها على الأرض، سوف تترتب عليهما نتائج وخيمة باهظة الثمن، ومن ضمنها السجن. ورغم ذلك، نفذت ما خططت له، وكررت فعلي مرات عديدة، ألا يعني ذلك أنني سرت إلى مصيري بعينين مفتوحتين، وعقل مدرك، وعن سابق تصور وتصميم؟". يختصر هذا القول طينة روحه المعجونة من لاهوت وناسوت، وقد وردت في كتاب صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بعنوان "أيقونة القدس: سرديات من حياة المطران كبوجي"، للكاتب مهدي حنا، وقد أهداه إلى روح المناضل إيلاريون كبوجي (1922 ــ 2017)، الذي وهب حياته لأجل قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية.

يوضح حنّا، وهو مهندس فلسطيني له مؤلفات عديدة، أن هذا الكتاب هو سرديات من حياة المطران "قادتني له الصدفة عندما سألني ابني من هو هذا المطران كبوجي الذي شغل بالك؟"... سؤال دفع بالكاتب لأن يحكي حياة كبوجي بانتقاء محطات تضيء على مواقفه ومجرى حياته إلى وفاته بتاريخ 1/ 1/ 2017. وإذ يصفه بأنه أيقونة القدس، والرمز النضالي، العربي الهوية، سوري المولد، فلسطيني الهوى، مسيحي الديانة، فلأنه عاش ومات من أجل فلسطين. فالمطران كان رجلًا تقدميًا وثوريًا ووطنيًا وفدائيًا، لذلك نطلق عليه المطران الثائر، أو المطران المقاوم، هذا الرجل كان شاهدًا على الاستعمار الإنكليزي لفلسطين عندما انتقل إلى المدرسة الإكليركية في القدس ليُسيّم كاهنًا عام 1947 معاصرًا نكبة عام 1948، ليعود إلى القدس مطرانًا لها في عام 1965، فكان شاهدًا على النكسة عام 1967 وعاين بنفسه قسوة الاحتلال، فشكّلت علامة فارقة في تاريخه السياسي، تشرّبه في حلب تحت حكم الاستعمار الفرنسي لسورية. وهذا ما ترجمه فعلًا لا قولًا، إذ لم يقاوم سلطات الاحتلال بالخطابات والشعارات الرنانة، ولا بالكلام، فأنشأ أول خلية من أبناء القدس، وساهم في نقل السلاح من لبنان إلى المقاومة الفلسطينية، وكان مؤمنًا بضرورة الكفاح المسلح ضد هذا المحتل الغاصب، وكان يردد مقولة الرئيس جمال عبد الناصر بأن ما أُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وفي يوم وفاة عبد الناصر في 28 أيلول/ سبتمبر 1970، توجه إلى جميع الأساقفة في القدس طالبًا منهم رفع الأعلام السوداء فوق مقارهم وكنائسهم، وقرع الأجراس أثناء جنازته.

تتوزع فصول الكتاب على عناوين كثيرة تشمل حياة المطران كبوجي، أسطعها مرحلة العمل النضالي والمقاومة. فقد كان يرى أن هذا الاحتلال الصهيوني أشد خطرًا، لأنه كان احتلالًا إحلاليًا مبنيًا على أوهام السرديات التاريخية التي اتخذت من التوراة أساسًا لها، وهو العارف بشؤون التوراة أكثر من غيره، كونه رجل دين مسيحي. وينقل عنه أنه بعد السبي البابلي فَقَدَ اليهود حقهم التاريخي في فلسطين، أما اليهود من المهاجرين الجدد إلى فلسطين فهم مستعِمرون جدد لهذه الأرض. أما سياسيًا فكان مدركًا أن هذه الحركة التي تشكلت على جثث الفلسطينيين هي صنيعة للغرب، وللحركة الصهيونية الممثلة بالمنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، اللتين كانتا بدورهما صنيعة للحركات الاستعمارية الغربية بطابعها الكولونيالي، ما دفعه منذ البداية إلى التنديد بسياسات الترانسفير. واقترنت خطاباته بالعمل على تثبيت الناس في أرضهم، خاصة بعد انتخابه رئيسًا لجمعية كاريتاس في القدس، حيث سارع الى تغيير استراتيجيات الجمعية بتقديمه القروض الصغيرة للناس، وليس فقط تقديم المساعدات منعًا لإذلالهم. كان شاهدًا أيضًا على العمليات الفدائية التي كان يقوم بها المتسللون من الضفة الشرقية. وفي تلك الأجواء، بدأت تتشكل في الداخل بعض الخلايا المقاومة للاحتلال في فلسطين، وكان أبو فراس مصطفى عيسى (1938 ـ 2018) أحد العناصر الفعالة من الداخل، والذي ساهم في تأسيس أول خلية في القدس (من مواليد قرية لفتا في قضاء القدس، وأحد أعضاء حركة فتح، ولاحقًا المجلس الوطني الفلسطيني، وقد اعتقلته سلطات العدو الصهيوني وأبعدته إلى الأردن، لكنه واصل عمله منها منذ عام 1969) من الدوائر المقربة من المطران، وتعرف عليه في القدس. هذا التعارف كان بداية طريق جلجلة المطران وسمو مقامه، إذ كان يتنقل بسهولة بين لبنان وفلسطين عبر حاجز رأس الناقورة في شمال فلسطين ـ جنوب لبنان، أو من خلال جسر اللنبي في غور الأردن بسيارته المرسيدس السوداء رقم 190، وكان يحمل جنسية دولة الفاتيكان فلا يخضع للتفتيش، ويعامل كدبلوماسي. وهنا عرض عليه أبو فراس التعاون معه والعمل في المجال النضالي بعدما ضاقت الأحوال واشتدت الإجراءات الأمنية لدولة الاحتلال على المعابر والحدود البرية، وأصبحت الضرورة ملحة لنقل السلاح وتهريبه من خارج فلسطين إليها. وهكذا بدأت الحكاية بين الشخصين. لم يتردد المطران أبدًا إيمانًا منه بعدالة القضية، وضرورة النضال المسلح ضد العدو الصهيوني، فهو من الذين كانوا شهودًا على اغتصاب دولة العدو لهذه الأرض المباركة. وكانت علاقته بفتح فقط مع "أبو فراس"، كما أنه التقى مرة واحدة أبو جهاد (خليل الوزير)، في بيروت لاحقًا.

يذكر حنّا أنه لا يوجد تاريخ حقيقي لبدء عمليات نقل الأسلحة. فلم يُشر المطران، أو حتى أي من قادة حركة فتح، إلى تواريخ معينة، لكنها كانت بالتأكيد مع نهاية عام 1968، أو في بدايات عام 1969. هذا، ويُعد المطران الممول الرئيس لسلاح المقاومة في تلك الحقبة من الزمان. أما عن وقوعه في قبضة العدو الصهيوني، فكانت نتيجة خيانة ما، والحقيقة حولها لا تزال مجهولة. ففي يوم 8/ 8/ 1974، وبينما كان المطران متوجهًا بسيارته من بيته في القدس إلى مركز المطرانية أوقفه الضابط الإسرائيلي، وقال له بلهجة عصبية: إنزل من السيارة، فرفض المطران. لكن الضابط وبغضب قال له تريد أن تعرف لماذا، وقام بفتح باب السيارة ونزع بقوة البطانة لتظهر الأسلحة المخبأة في الباب. كان الضابط يعلم تمامًا أين هي الأسلحة. عندها أصيب المطران كبوجي بالذهول، وقدّر أن هنالك وشاية بالتأكيد. فهم يعلمون تمامًا مكان الأسلحة، لكنه تمالك أعصابه ونزل من السيارة، فاقتادوه في سيارة جيب عسكرية إلى مركز المخابرات ليبدأوا التحقيق معه. لكنهم أخفقوا في الوصول إلى أي معلومة للإمساك بالخلية التي تعمل مع المطران، فقرروا اعتقاله. وبهذا كان المطران كبوجي المتهم الوحيد في هذه القضية التي لم يندم عليها كما أعلن مرارًا.

لقد انتصرت رغبة المطران، وانتصر ضميره على عقله... يقول في مذكراته إنه "لم يصل السجن بصورة عفوية، بل بفعل إرادة يعجز العقل عن تفسيرها، هذا الأمر كنت أعرفه حق المعرفة، لذلك لم أتفاجأ أبدًا عندما وقعت في الأسر. كنت أريد أن أجعل من زنزانتي منبرًا لقول الحق في وجه الباطل".

وبتاريخ 18/ 8/ 1974، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقر المطرانية، وفتشوها تفتيشًا دقيقًا، فلم يجدوا شيئًا، لأنه، كما ذكر في كتاب مذكراته التي أدلى بها للكاتبين سركيس أبو زيد، وأنطوان فرنسيس، وصدرت في كتاب بعنوان "ذكرياتي في السجن"، أتلف وأحرق الأوراق التي يمكن أن تقود إلى من يعمل معهم. يومها، نقلوه إلى سجن "بيت شيمش" ووضعوه في غرفة نتنة لا تدخلها الشمس، وتفوح منها رائحة كريهة. أما الطعام فكان مقززًا، ولا يصلح حتى طعامًا للكلاب. وكان المقصود من ذلك كسر عزيمته وإذلاله وضعضعته جسديًا. حاولوا أن ينزعوا عنه لباسه الكهنوتي الذي تمسك به رغمًا عنهم، لكنهم لم يحصلوا منه على أي جواب يشفي غليلهم. ورغم ظروف التحقيق الوحشية، فقد صمد في وجههم، ولم يشِ بأي معلومة ذات قيمة مهما كانت، وتحمّل المسؤولية فرديًا في القضية، وبذلك لم يستطيعوا إلقاء القبض على أي شخص آخر.

في السجن، زاره القاصد الرسولي في القدس، الأب ويليام كارو، ولامه حين قال له كيف تقوم بهذا العمل، فرد عليه المطران كبوجي: بكل تأكيد وإصرار "بعملها وبعمل أبوها". فأنا لم أفعل أي شيء لم يفعلوه هم أنفسهم. وما فعلته ليس خطأ، بل هو واجب مقدس. وأردف القول باستهزاء: إذا كانوا مستعدين لكي يشجبوا أعمالهم فأنا بدوري سأشجب ما قمت به، ولكنهم سلبوا ما سلبوه واعتبروه واجبًا مقدسًا، وأنا من حقي أن أدافع عن حقي المسلوب.

عندها نقل له الأب ويليام كارو تمني الفاتيكان عليه أن ينكر كل الاتهامات المنسوبة إليه، فوقع في صراع شديد مع نفسه، فمن جهة يريد أن ينفذ ما طلبه منه الفاتيكان، ويُنكر التهم الموجهة إليه، وفي الوقت ذاته هو لم يكن يشعر بالذنب في قرارة نفسه، وكان يرى أن ما قام به واجبًا مقدسًا تقره الشرائع كافة، وحتى الشرائع الكنسية، وهو حق الدفاع عن النفس. ولذلك اعترف بما قام به من تهريب السلاح، وتحمل المسؤولية عن نقل السلاح، ثم احترف الصمت.

بعد سجن "بيت شيمش"، نقلوه إلى سجن "كفار يونا"، وكان في حد ذاته مأساة، فقد كان هذا السجن للقتلة واللصوص. وبعدها إلى سجن الرملة، الذي كان يؤوي كثيرًا من المساجين الفلسطينيين المحكومين بتهم القيام بعمليات فدائية، مما أراحه نفسيًا بينهم. وقد تطوّع المحامي الفلسطيني عزيز شحادة للدفاع عنه، بعد أن وكلته بطريركية الروم الكاثوليك بذلك، إضافة إلى المحاميين الفرنسيين، رولان دوما، الذي أصبح وزيرًا لخارجية فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، وكريستيان بورجيه، وهو ناشط دولي في مجال حقوق الإنسان.

كانت الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول من عام 1974، أي بعد شهر وثلاثة أيام من الاعتقال الرسمي، وعندما نزل من السيارة بكامل لباسه الكهنوتي رفع شارة النصر أمام الصحافيين متحديًا سلطات الاحتلال، ودخل قاعة المحكمة مرفوع الرأس، مستذكرًا صورة السيد المسيح عندما وقف في محكمة بيلاطوس البنطي. وقال في مذكراته: "عندها نظرت إلى أعضاء المحكمة بإيمان عميق، وبإرادة لا تقوى عليها أبواب الجحيم". لقد كانت المحاكمة تجري باللغة العبرية، وكان هنالك مترجمون يترجمون إلى العربية، وكان المحامي شحادة هو المسموح له بالتحدث حسب نص قانون دولة الاحتلال. لكن الاهتمام الذي حظي به المطران من قبل الناس داخل المحكمة كان له عظيم الأثر في نفسه. كان هؤلاء يتحدون سلطة الاحتلال بالحضور رغم محاولات التضييق عليهم لمنعهم. ولعل من أشهر اعتراضات المطران أثناء المحاكمة على اتهامه بأنه إرهابي عندما استشاط غضبًا في وجه القاضية، وقال لها إنه إن كان ما نقوم به إرهابًا فأنتم من علمتونا إياه، أنتم من صنعتم مذبحة دير ياسين، وكفر قاسم، وتفجير فندق الملك داوود. وعندما صاح المطران في وجه القاضية، وقال لها أنا لست بمجرم، بل صاحب حق ضاع على أيديكم، فثرنا لنستعيد حقنا منكم، قالت له: اسكت أيها القاتل، فأجابها المطران محتدًا: أنا لا أقتل إلا الذين قتلوا أهلنا واغتصبوا أرضنا ودنسوا حرمة معابدنا. فصاحت القاضية في وجهه، وقالت: من أعطاك الحق بأن تتكلم باسم هذه الأمة، فما كان من أحد الحاضرين في المحكمة وسط دهشة الحضور، وهو شاب ثلاثيني اسمه سليم صفوي، ولا يعرفه المطران، إلا أن قال: نحن الأمة، وقد أعطينا المطران كبوجي حق التكلم باسمنا.

حظي المطران بالحب والاحترام من المساجين الفلسطينيين في سجن الرملة، والذين كانوا يقدرونه كثيرًا ويحترمونه، وكان يشعر بأن صموده هو داعم لهم، وكان فخورًا بمحبتهم وحرصهم عليه. فالمطران كان يدخن سجائر من نوع "إل. إم"، وعندما عرف المساجين بالأمر كانوا يتسابقون لتأمين الدخان له. وفي أحد الأيام، استطاعت سلطات الاحتلال سرقة بدلته الكهنوتية، مما اضطره لأن يلبس لباس السجن الرسمي، فقام السجناء بخياطة زي كهنوتي كامل له في مشغل السجن بالسر، وتم إيصاله له، مما أغاظ إدارة السجن. كانت تلك هي الحادثة الثانية التي أشارت إلى مدى التضامن والتكاتف بين السجناء العرب في تحدي سلطات الاحتلال وإدارة السجن. كذلك لم يكتفِ السجان بالتضييق عليه، إذ قاموا بحرمانه من إقامة شعائره الدينية، فصادروا كتاب الصلاة، وحرموه من سائر اللوازم الكنسية الضرورية لإقامة الصلاة والذبيحة الإلهية، ما دفع المطران أن يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام حتى تلبي إدارة السجن طلباته. وعندما تسرب خبر إضرابه عن الطعام إلى خارج السجن، أثار الموضوع ضجة كبيرة، وحركت السلطات الكنسية نفوذها للضغط على إدارة الاحتلال، مما اضطر إدارة السجن إلى تزويده بسائر اللوازم، وكتاب الصلاة، وتم له ما أراد، وكان هذا انتصارًا آخر في تحدي سلطات الاحتلال وإدارة السجن.

في حادثة ثانية، عندما كان مضربًا عن الطعام، أجبروه على شرب الحليب بشكل وحشي، لأنه امتنع حتى عن تناوله، فجرّوه إلى غرفة التحقيق، وتم تثبيته من قبل أربعة جنود، ومن ثم فتح فمه بالقوة وسكب الحليب، وأعادوه إلى زنزانته، وألقوا به على أرض الزنزانة وتركوه ينزف. تركت هذه الوحشية جروحًا وكدمات في جسده. وكان الإضراب الأخير عن الطعام في شهر يناير/ كانون الثاني 1977، بعد أن فقد المطران 32 كيلوغرامًا من وزنه، ووصل إلى حافة الموت، لكنه لم يرضخ، أو يستسلم لإرادة السجان، مما استدعى تدخل البابا بولس السادس شخصيًا لدى حكومة الاحتلال خوفًا على حياته. ولم يوقف المطران إضرابه عن الطعام إلا بعد أن تلقى وعدًا من الفاتيكان بأن إجراءات الإفراج عنه أصبحت وشيكة. هذه الإجراءات تأخرت، ونقلوا إليه شروطًا لم يقبل بها، وقال أنا داخل هذا السجن، ولكن ما يظلل هذا السجن هو سماء فلسطين. ما حصل ـ يوضح مهدي حنّا ـ من اتفاقيات بين الفاتيكان وسلطات الاحتلال كان خارجًا عن إرادة المطران، فامتثل لقبول القرار مجبرًا على ذلك طائعًا لرغبة البابا، ولكنه كان حزينًا ومكسورًا من الداخل.

وبتاريخ 6/ 10/ 1977، تم الإفراج عن المطران كبوجي بعد أن قضى في السجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وقبل أن يهم بالصعود إلى الطائرة قبّل أرض فلسطين الذي كان مدركًا أنه سيغادرها إلى الأبد، وكان في غاية الحزن. وفور وصوله إلى روما، عقد مؤتمرًا صحافيًا أعرب فيه عن شكره وامتنانه إلى الفاتيكان وقداسة البابا بولس السادس، لكنه أشار إلى أنه خرج من السجن الصغير في دولة الاحتلال الصهيوني الغاشم غير الشرعي إلى السجن الكبير البعيد عن الوطن العربي، مخالفًا بذلك أحد شروط الإفراج عنه، وهو أن يلتزم الصمت، وعدم التحدث بالسياسة، أو القيام بأي دور، لكنه لم يلتزم. في روما، عاش في دير الراهبات الألمانيات بضعة أسابيع، ليصدر بعدها قداسة البابا قرار تعيينه في أميركا اللاتينية، وهناك كانت مرحلة مختلفة في حياته تعرف خلالها على لاهوت التحرير الذي ساد في فترة من الفترات في الكنيسة الكاثوليكية في أميركا اللاتينية، وكما ظهر رسميًا في أواخر ستينيات القرن العشرين تحديدًا مع المؤتمر الكنسي الثاني لأساقفة أميركا اللاتينية في مدينة ميدلين بكولومبيا عام 1968، حيث أصدر الأساقفة في هذا المؤتمر وثيقة تؤكد على حقوق الفقراء وخدمة مصالحهم.

في أميركا اللاتينية، تنقل المطران كبوجي بين فنزويلا، كقاصد رسولي، والأرجنتين، وغيرها من تلك الدول، لكنه كان يشعر أنه في المنفى بعيدًا عن فلسطين، وعن العالم العربي، فأجرى اتصالات عبر القنوات الرسمية بالرئيس السوري حافظ الأسد، وطلب منه توجيه دعوة رسمية له لزيارة سورية، كونه مواطنًا سوريًا. وهكذا تمت دعوته، فوصل دمشق في عام 1979.

بعد زيارته لسورية في عام 1979، عاد إلى روما حتى وافته المنية عام 2017، لكن جثمانه نُقل إلى بلدة صربا في جونيه في لبنان، وتم دفنه إلى جانب والدته في دير المخلص التابع للرهبانية الباسيلية الحلبية.

وينقل مهدي حنا عن الذين عرفوا المطران، والتقاهم خلال الإعداد لكتابه هذا، بأنه كان ودودًا ومرحًا جدًا، يحب النكتة، ويضحك من قلبه عند سماع نكتة جيدة. كان لطيف المعشر، وكان مطرانًا بسيطًا جدًا في نمط حياته، وفي طبيعة أكله ولبسه ومسلكه في الإطار العام. وكان يتحدث الإيطالية والفرنسية والإنكليزية، وعندما توفي تمت عملية تشبه مصادرة ممتلكاته من قبل البطريركية، من دون إخبار ابن أخيه رياض، أو مدبرة منزله، حيث لا توجد أوراق، أو وثائق، تثبت أنه كان يمتلكها.

واحدة من المحطات التي يجب التوقف عندها، ووردت في الكتاب، هي زيارة المطران كبوجي إلى إيران في عام 1979، ولقائه بالإمام الخميني، وما حكي عن دوره في إطلاق الرهائن الأميركيين. وحسب حنّا، أنه عندما قامت الدولة الإسلامية في إيران تمت مصادرة 40 مدرسة تابعة للطوائف المسيحية في طهران، فبرزت أزمة المدارس. عندها كلفت روما المطران كبوجي الموجود فيها بالذهاب إلى إيران لإيجاد حل لهذه المسألة، وللتفاوض مع الحكومة الإيرانية بشأن المحتجزين أيضًا من المرسلين الكاثوليك، وهكذا استطاع الذهاب إلى طهران. وبعد التفاوض، ولقاء الإمام الخميني، تمت تبرئة هؤلاء من التهم المنسوبة إليهم، وظلوا في إيران، وحُلت المسألة، وأعيدت المدارس إلى البطريركية الكاثوليكية هناك. أما في ما يخص مسألة المحتجزين من الأميركان، والتي عُرفت بأزمة الرهائن، فلم يتدخل فيها المطران بشكل مباشر، ولكنه قال إنه عندما تحدث مع المسؤولين الإيرانيين بخصوص ضرورة إطلاق سراحهم أوعز الإمام الخميني للبرلمان الإيراني بمناقشة ذلك.

المطران الثائر كان مبعدًا في أميركا اللاتينية أثناء اجتياح إسرائيل عام 1982 للبنان، لكنه كان متابعًا للأحداث، ودائم التصريح للصحافة، رافضًا ادعاء المحتل الإسرائيلي باجتياحه لبنان أنه أتى لحماية المسيحيين في لبنان، لأن إسرائيل هي عدو المسيحيين، كما قال. كذلك تنقل في أعوام (1982 ـ 1992) ما بين تونس عندما انتقلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إليها، فأتى مرارًا والتقى عرفات، وتلقى دعوات كثيرة للتحدث عن فلسطين والقدس منددًا بالاحتلال وممارساته. كان داعمًا للانتفاضة الأولى عام 1987، وزار لبنان بعد التحرير عام 2000، ووصل إلى بوابة فاطمة في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة ورشق موقعًا صهيونيًا بحجر. وعن عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ندد به رافضًا للفكرة، ومباركًا انتفاضة القدس عام 2000 وعام 2002. ولم يحل تقدمه في السن دون المشاركة في سفن فك الحصار عن غزة في عامي 2008 و2009، وفي سفينة مافي مرمرة.

منى سكرية، كاتبة وفنانة تشكيلية وصحفية عربية من لبنان

هذا المقال منشور في موقع "ضفة ثالثة" بتاريخ 20 تشرين الأول/أوكتوبر 2025، ونعيد نشره بإذن من الكاتبة.

مركز الحقول للدراسات والنشر

الثلاثاء، 21 جمادى الأولى، 1447 الموافق 11 تشرين الثاني، 2025

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقاً