وكأنها إرهاصة مبكرة للمشهد السيريالى الأخير عندما التقيته لآخر مرة قبل رحيله بعام واحد أمام باب مرسمه فى وكالة الغورى التى كانت يومًا بمثابة مجمع الفنون للعديد من مراسم الفنانين.. صورته واقفًا شامخًا مبتسمًا مهللا كعادته يقول وأسمعه، وإن كان لا يسمعنى هو.. تلك الدرجات الحجرية الأثرية المرتفعة التى ارتقاها وهبط فوقها عشرات مئات المرات لتوصّله إلى حيث التقينا، خذلته فى المرة الأخيرة، وكأنها بجمودها وبدائيتها وانعدام تناسقها مع اتساق حركة الهبوط التقليدية كانت مصيدته المشرعة التى تربصت بالعنفوان والتوثب والتأجج والعطاء والريادة والإبداع، لتخونه خطوته المتأرجحة فى الفضاء فيسقط فى الدياجير لترتطم الرأس الملتهبة بحافة صماء بلا قلب لا ترعى الدم المسال، ولا تعطف على مشجوج الرأس فاقد الوعى أسير ظلمة المكان والسمع والاتصال..

ويمكث ندا فى موضع سقوطه فاقد الوعى ليظل ذلك الوعى غائبًا حتى يسلم الروح فى 27 مايو 1990 ، بينما معرضه الأخير يموج بالزوار فى قاعة اخناتون بالزمالك تحاورهم لوحات الجدران تعزف لهم، ترقص أمام أعينهم رقصة النهاية قبل أن ينسدل الستار على المايسترو وقصة حياته وأعماله التى أصبحت نموذجًا فريدًا للرسم الملون الحديث فى حركة الفنون الجميلة فى بلادنا، ودربًا من الإجابة القوية على التساؤل المحيّر حول «الأصالة والمعاصرة» و«المحلية العالمية».

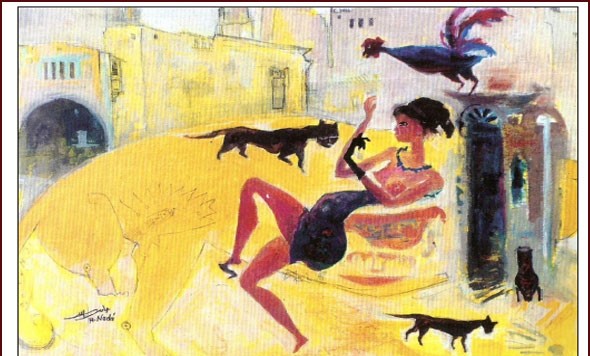

طول عمرى أعشق فراغات ندا الجدارية وشخوصه السيريالية العائمة على جنباتها كما يحلو لها، بلا سقف يحدها، أو أرض تجذبها إلى أغوارها.. كائنات راقصة ترتع كخيول خرقاء أطلقن على أعنتهن فى لجين سرمدى، ونساء بلا ملامح وجدن على أرض اللوحات مرتعًا للهو والرقص يطرحن فى كل اتجاه الساق والذراع بعدما صغرت الرؤوس إشارة إلى استبعاد وجع الدماغ، وتضخمت الأرداف والبطون تعكس انجذاب الفنان تجاه مفاتن الأنثى خاصة بنت البلد ساكنة الزقاق والحارة.. تكوينات هلامية يندر فيها الخط المستقيم وإنما انحناءات تتسم بفرط الليونة، مما يجعل الهبوط من الرأس للقدمين بمثابة رحلة ممتعة غنية بالانتقالات من الرشاقة للانبعاج المحسوب والمقدر وبالعكس.. مساحات حصادها الخيال بلا مصداقية الواقع كأنها أعراس الأحلام أرقب فيها خيالات جداريات الفراعنة ورسوم الكهوف وقد دبت فيها حياة من نوع خاص تخلت فيها عن جمودها وخمودها وتصلبها ومواتها لتبعث من جديد نطفات سابحة تقذف بالأقمار وتحاور الطواويس وتصرخ فى النفير وتعزف على الأوكرديون وتُجالس البيانو وتصادق القطط وتصطاد الأسماك وتصحو على آذان الديك وتجدف بمراكب الشمس وتزرع الأهرامات وتستلقى فوق الدكة الخشبية لتشد أنفاس الشيشة فى جلسة مقاعد القش فوق بلاطات القاع.. و.. حقيقة بيولوجية توضِح أنه عندما بدأ سمع حامد ندا يضعف ارتفع الصوت فى لوحاته، وبعدما كنا نسمع فى لوحاته الأولى صياح الديك ومواء القط تطورت الأصوات لتخرج من امرأة تغنى أمام الميكروفون، أو جواد يسابق الريح ليُصاحبه خيال المشاهد يتابع وقع الحوافر على طبلة الأذن، ومن بعدها أتت تباعًا مواكب لوحات الموسيقى الصاخبة القادمة من أجهزة الفونوغراف وآلات النفخ التى تجلجل فى فراغات اللوحات.. أصبح الصوت المرتفع النبرة الذى يوقظ كل عناصر اللوحة هو المسيطر على أعمال حامد ندا كلما اقترب من الصمم التام حتى تميزت مرحلة الثمانينيات برسوم حفلات الديسكو الصاخبة التى تطمس بضوضائها ما تقوله الأفواه وتنطق به الألسن للآذان، وظهر الجرامافون ببوقه الواسع فى مقدمة اللوحات وكأنه الأذن الكبرى التى تبتلع فى جوفها جميع الترددات والتعبيرات ليعزف «بيتهوفن المصرى» سيمفونياته الأخيرة على أرض الواقع التشكيلى باللون والفرشاة.

طول عمرى وأنا مشتاقة وبىّ لهفة لحيازة إحدى لوحات ندا.. أن تكون لى.. بتاعتى وحدى. أن تغدو من مقتنياتى. أملاكى. ثروتى. كنزى. آخذها مطرح ما أروح. أطل عليها فى غدوى ورواحى. أُعلقها على الجدار أمامى لأمسىّ عليها عندما يجن الليل وأصبّح عليها مع آذان الفجر. أواريها كخبيئة خايفة عليها من شر حاسد إذا حسد، وأعرضها وقتما أشاء من قبيل التباهى والتفاخر والاعتراف بالنعمة المسبغة. أشرحها ناقدة وأقرظها خبيرة وأضعها فى مكانتها من الصدارة. أمنطقها أفندها أملسها ألامسها أرعاها وألتقط من طريقها كل ذرّة غبار تضمر فى نيتها المبيتة السفر تجاهها. أوزّع من حولها الأضواء وأخاف عليها المباشر منها حتى لا يخدش خد الجميل، وقد يحلو لى اللهو ساعة معها فآخذها للركن القصى الخافت لتوحِشنى وأوحشها، وساعة يأتينى زائر جديد أصحبه رأسًا من الباب إليها. تعالى بص.. أنا عندى حامد.. ندا وليس سعيد… ويوم ما كان ندا عايش ما بيننا يسهر معنا ونطلع مع بعض رحلة سفارى، ويعزم ويشوى ونعزمه على أكلة سمك فى خريستو بالهرم، ويدخل مع كنعان ورمسيس يونان وراتب صديق وفؤاد كامل وتحية حليم وجاذبية سرى فى نقاش فنى، وما من أحد فى جوقة أتيليه القاهرة فى مقدوره يقنع الآخر.. يوم ما كانت السمة الغالبة لجميع الأعمال المعروضة فى الدور الثانى بالمبنى الواقع بقصر النيل بجوار هانو سعرها مهاود واليد طايلة وتحتكم، والجنيه بثلاثة دولار والمعروض ياما والشهرة لم تأت بعد والانتباه للبعيد فى بلاد برّه والراجع من بلاد برّه، والمقارنة ترجح الجزار وتؤرجح ندا والتشكيل له ناسه يمدحونه على حوائط المعرض قبل ما صاحبه يوسع له مستقرًا وشه للحيط بجانب اخوته فى المرسم، ومشترى اللوحة من لطشته شمس الفن يطلّع الروح فى الفصال ومراده يقول لك برخامة يا أخى هاتها هدية وابقى يا سيدى ارسم لك غيرها، وكثيرًا ما يكون شرطه الأساسى قبل الدفع بالتقسيط يشوفها الأول لايقة على لون الفرش وإلا الكلام أخذ وعطا ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع بالأسواق.. و..القصور وقتها تقتنى اللوحات الزيتية المستوردة، بينما الطبقة المتوسطة ديكورها فازة بلاستيك وراقصة بالترتر داخل برواز كانافاة وموكب فيلة مطرزة شفتشى قادمة من بومباى، وشكوكو بقزازة والريف الانجليزى إطلالته محتمة على الصالون اللوى كانز، وراهبة محمود صبرى أوج اللوحات لمقتنيات سفاراتنا بالخارج.

الثنائى.. المدرسة والأستاذ لعبا فى حياة حامد ندا رائد السيريالية الشعبية دورهما الخالد والمؤثر والمطوّر.. فإذا ما كانت الأم هى المدرسة الأولى فقد تكونت خميرة الابن من خيالات حواديت الأم وزائراتها وغرائب أحداثها وأبطالها ومخلوقاتها كمثل حدوتة «الديك المذبوح والكنز الموعود« و«حمام السعد» و«الديك والخمس فرخات» وما بين مولد حامد فى 19 نوفمبر 1924 فى منزل عربى الطراز بشارع «التلول» بحى الخليفة قرب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وطفولته وصباه اللذان قضاهما فى قصر جده بحى البغالة بالقرب من القلعة كان المناخ العام بالنسبة للصغير يعد متحفًا مستدامًا للعمارة العربية الطراز التى تضم المبانى المملوكية والقصور التركية مع الأسبلة العثمانية، ومساجد الأولياء والمقاهى المعتمة فى جنبات البواكى العتيقة.. وبين ثنايا ذلك الخضم الهندسى العريق عاصر ندا احتفالات الموالد وحلقات الذِكر وخيام السيرك وملهاة الأراجوز وصندوق الدنيا وأغانى المداحين، وكان الوالد المشرف على مساجد الحى يحادث ابنه باحترام وتوقير عن الدراويش معتبرًا انجذابهم وتصرفاتهم لونًا من ألوان التغوُّل فى العبادة، ومن هنا شب حامد يحمل لهؤلاء الذاكرين المتعبدين المتميزى الأثواب تبجيلا من نوع خاص لينحنى يُقبّل أياديهم ويوسّع لهم الطريق ويأتى لهم بالهبات، وما بين الصورة الظاهرة للدين فى مثل ساحات الموالد وما يدور فى الخلفية من خلاعة كانت عين الفنان الراصدة تختزن صورًا ولوحات لأمجاد التاريخ وصوفية العبادة وحضيض التخلف لتظهر موهبته فى الرسم وهو لم يزل فى السادسة، حيث كان يهوى النفايات وقِطع الخردة ويقتنى الأسلاك والصواميل والحديد وأدوات الكهرباء، وكم كانت سعادته بالغة حين حصل على فانوس عربة حنطور قديم ليتوسط مقتنياته على الأرفف التى أعدها لهذا الغرض فى بيتهم بحى الخليفة الذى يتركه مع الفجر إلى كُتَاب الشيخ بيومى ليجوّد القرآن ويتعلم خطوط الرقعة والنسخ واللام القمرية، وتأتى المرحلة الثانوية فى مدرسة فاروق الأول الثانوية التى انصب فيها اهتمامه على تثقيف نفسه بالقراءات المختلفة لتغدو ميادين الفلسفة بالذات ملعبه ومقصده وحوافز فكره ومسار حواراته من بعد تتبع رؤية كل فيلسوف تجاه العالم مثل سيجموند فرويد وأدلر وهيجل ونيتشه وانجلز وشوبنهاور، ويقرأ فى الأدب والشِعر لكافكا وبودلير وبايرون، إلى جانب المفكرين المصريين أمثال طه حسين ويحيى حقى، وينضم ندا لجمعية الرسم تحت اشراف أستاذه ومُوجهه وصاحب الفضل الأول عليه المُربى حسين يوسف أمين الذى كان يجمع تلامذته الموهوبين فى بيته قرب سفح الهرم بالجيزة مُوفرًا لهم خامات الرسم من ألوان وقماش وأوراق تاركًا لهم حرية الإبداع بعيدًا عن الموضوعات الروتينية الرتيبة، ويُدربهم على رسم الصواميل والسلاسل بالقلم الرصاص لتبين جمال تكويناتها وظلالها على ما حولها، ويوجههم لنقل الأعمال الشهيرة لكبار الفنانين العالميين للتعرف على قواعد الفن التشكيلى وقوانينه، ويأتى لهم لنقد أعمالهم باثنين من أهم النقاد المرموقين وقتها هما البلجيكى “الكونت دارسكوت” الذى نشر فى بلاده كتابًا عن جماعة الرسم المصرية أتيًا على ذِكر حامد ندا مقابلا بين لوحاته وكتاب «الأيام» لطه حسين من حيث تصوير العادات الشعبية بأسلوب تراجيدى، والثانى كان الناقد المصرى “إيميه عازار” الذى نشر كتيبًا بالفرنسية أبرز فيه نقدًا رفيع المستوى عن أعمال كل من حامد ندا وعبدالهادى الجزار.. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى عام 43 عن مسابقة للملصقات الصحية فاز فيها الطالب حامد ندا بالجائزة الأولى عن لوحته التى تمثل بائع البطيخ بالقلعة تحف ببضاعته أسراب الذباب، وهو مشهد لا يُرى إلا فى أعماق الأحياء الشعبية، حيث رأى وشاهد ولمس بنفسه ابن ندا..

وفى مسيرة التعليم يلتحق الفنان بكلية الفنون الجميلة عام 1948 لينضم خلال دراسته لجماعة الفن المصرى المعاصر ليغدو تلميذًا لرائدى الأكاديمية والتأثيرية أحمد صبرى ويوسف كامل، ويتخرج فى عام 1952 وكان مشروعه “الشعوذة والحقائق السائدة الموروثة التى من صورها «الزار»، ومن هذا المنطلق ولكى يضفى المصداقية والواقعية المباشرة لمشروعه قام باستحضار فرقة أبوالغيط بدفوفها وراياتها وتواشيحها للكلية لتقدّم أعمالها أمامه بمرسم الكلية الواقعة بحى الزمالك بجوار منزل الدكتور طه حسين وزير التعليم فى ذلك الوقت والذى استجار من وطأة الأصوات وأرسل معاتبًا وراجيًأ ومهددًا ومستاء أكثر من مرة، بينما يأتى الرد على مدى ثلاثة أشهُر بأن هناك طالبًا فى سنة التخرُج لا يستطيع نقل الواقع الشعبى فى إطار حفلات الزار إلا على هذا المنوال، وظل الوزير العميد لا ينام حتى انتهى حامد من تقديم مشروعه الصاخب على دقات الطبول، وينال ندا شهادة مدرسة الفنون الجميلة فى عام 1951 التى تحوَّل اسمها إلى الكلية الملكية للفنون الجميلة ليعمل مدرسًا للرسم بمدرسة أحمد ماهر الابتدائية بحارة الروم بالغورية، وكان اقترابه من عالم الطفولة بمثابة فاتحة على نافذة جديدة فى حياته الفنية، وانطلاقة رحبة بناءة على درب الجرأة والبراءة والتخلى عن التقاليد الثابتة المتوارثة، مما أدى إلى تغيُّر أسلوبه فى الرسم ليتخلى تدريجيًا عن قواعد المنظور، والتقليل من كثافة الأجسام وثقلها، وعدم الاهتمام بدقة نقل الشكل الواقعى أو الاقتصار على تصوير المشهد الشعبى فى الحارة المصرية وحول أضرحة الأولياء ومناظر المتسكعين والمجاورين للآثار المملوكية والعثمانية فى الحى الشعبى الذى يسكنه.. ومن نيل الشهادة لمهنة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عند تأسيسها فى عام 1957، ومن بعدها تلميذًأ من جديد يدرس فن التصوير الجدارى فى أكاديمية «سان فرناندو» بمدريد ليتولى من بعد التدريس بكلية الفنون بالقاهرة رئاسة قسم التصوير عام 1977 وفى عام 1984 يغدو أستاذًا غير متفرغ للرسم الجدارى حتى آن الرحيل.

وإذا ما كانت رسوم الأطفال أحد الروافد الرئيسة فى التغير الضخم الذى حدث فى لوحات حامد ندا فقد أتت المدرسة الجديدة التى التحق بها خلال تفرغه فى مرسم الأقصر بمثابة التخلى الكامل عن البعد الثالث أى التجسيم والإيهام بالعمق بعدما استوعب بلاغة رسوم المقابر والمعابد الفرعونية وخصائص فنونها من بقاء وخلود وألوان زاهية وحركة وتكوين.. وتتوالى مصادر الإلهام والتأثير والاقتباس من مدارس الفن المختلفة التاريخية والاستكشافية، فقد انعكست فنون الانسان الإفريقى البدائى على أعمال الفنان بعدما قامت البعثات الفرنسية بالوصول إلى قمة هضبة «تاسيلى» عام 1956 بأعماق الصحراء الجزائرية حيث عاشت قبائل من الرعاة ملأت جدران الجبل برسومهم المُبهجة والمعبّرة عن الرعى والتكاثر، قبل أن يزحف الجفاف على الصحراء الافريقية الكبرى، ومن آثار تلك المدرسة المحفورة فى جدران التاريخ استقى ندا مشاهد لنسائه المتماثلات لنساء تاسيلى يلهو بهن كما يشاء على سطوح لوحاته الحديثة.. وجاءته مجلة الثقافة التى رأس تحريرها المفكر الكبير محمد فريد أبوحديد كصينية من ذهب ليُبدع على صفحاتها أكثر من 300 لوحة جديدة له رسمها مصاحبة لأفكار كبار كتاب المجلة أمثال سهير القلماوى وصلاح عبدالصبور.

وبمعايشتى لعالم الفن والفنانين التشكيليين أدركت أن الواحد منهم عندما ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى ولو بأسلوب مغاير تمامًا، فإن ذلك التغيير لا يأتى دفعة واحدة، ولا بقرار مصيرى يهبط فجأة من أعلى النافوخ لحركة اليد، وإنما هناك ولابد من تسلسل وتردد وإزالة وإضافة وسكون ووقوف فى محطات وتحميل لأحمال وقطع تذكرة مفتوحة للعودة متى ضُلّ السبيل وعلا صوت الحنين للذى مضى، وبالنسبة لحامد ندا بالذات تصادف أن تحولاته ومراحله بدأت مع بداية كل عقد، وإن امتدت مرحلته الأخيرة لتشمل عقدى السبعينيات والثمانينيات، ولم تنته إلا برحيلهما وإن كان حامد أيضًا بالذات ظل يعزف منذ مرحلته الأولى فى ١٩٤٦ حتى الأخيرة فى ١٩٩٠ على لحن أساسى واحد، وكثيرًا ما كان يعود فى مراحله المتأخرة إلى رؤى وعناصر سبق له معالجتها فى مراحله الأولى كما اعتاد القول عن أعماله.

فى مرحلة الأربعينيات كانت أعماله تتسم بدرجة كبيرة من السكونية الجامدة والخشونة والغلظة والسمة العامة كانت البدائية الساذجة التى تُناسب مضامينها ورموزها الخرافية، وتبدو فيها الأجساد وكأنها مربوطة بخيوط إلى الأرض كمحاكاة للكسل وثقل الوزن، وقد رسمها ندا ككتل من الأخشاب والنحاس الصماء تدير ظهورها للوحة بتعبير خشن متقشف مما يوحى بحالة من التشاؤم والانغلاق، بالإضافة إلى الجو العام المثقل بالتمائم والأوشمة والطواطم والأحجبة ولمبة الكيروسين الرمادية التى توزع قوالب باهتة ومتسخة من الظلال والأضواء على جنابات الزير المشروخ الذى يُسرب مياهه ليل نهار فلا أحد ارتوى ولا الزير امتلأ، إلى جانب مشاهد القبور والشواهد والأبراص والقطط البلدية المتسكعة والسحالى الرعناء فى تعبير جنائزى حاد.

وتأتى الخمسينيات لتتحرر الأعمال من أجرامها المثقلة وشخوصها الساكنة المعطلة الراكدة، ليحل الحس الغنائى الإيقاعى الراقص بديلا للحس المأساوى الدرامى، ويتبلور الأسلوب التسطيحى الذى أتى مع الستينيات فى عدة لوحات مثل لوحة «فرح عزة» التى تبدو وكأنها مرسومة فوق الجدار اقتباسًا من لوحات الجدران الفرعونية.. مع تحريف فى موضوعية التشريح وحركات الجسم والسيقان والأيدى ونوع من الاختلاف فى توزيع العناصر على سطح اللوحة من أعلى إلى أسفل، ورغم بدايات الاختلاف فإن رسومات تلك المرحلة تخلو من العناصر الأنثوية لتكسوها مسحة ميتافيزيقية كانت تصادف وقت عرضها هوى ورواجًا لدى المثقفين من حول حامد ندا.. وخلال تلك الحقبة ظهر اهتمام الفنان بالتعبير عن الحياة السياسية فقام برسم لوحة «العمل فى الحقل» عام ١٩٦٢ التى فاز عنها بجائزة الدولة التشجيعية وكانت فى تكوينها مستلهمة من الفن المصرى القديم، ومن بعدها رسم ندا لوحة «الثورة فى عشر سنوات» ولوحتى «التصنيع وافريقيا» فى عام ١٩٦٣، ومن بعد تلك النزعة السياسية يتخفف الفنان من مسئوليته تجاه المجتمع وإنصاف المظلومين ليختار نماذجًا لمجرد قيمتها التشكيلية، وما تحققه من حلول جمالية للكتلة والفراغ والمنظور والإيقاع، ويظهر الديك بكثافة فى تلك المرحلة رمزًا جديدًا للإخصاب والرجولة.

ومع بداية السبعينيات وسياسة الانفتاح الاقتصادى تصاحب رسوم ندا أجواء خضوع الشخصية المصرية للتغيرات الاقتصادية بملامحها البراقة، حيث يسود النمط الاستهلاكى متمثلا فى تسرب العديد من الكماليات للأحياء الشعبية ليرسم ندا بنت البلد مستلقية فى كسل كما حشرة مفصلية مفكوكة الأطراف ملطخة بالأصباغ ترقد فوق دكة خشبية مفروشة بالساتان اللامع، بينما يقف على الباب أحد الزوار الأغراب.. وفى السبعينيات أيضًا سادت على أعمال حامد ندا العناصر الزنجية فى مجموعة من اللوحات لتشترك معها كلمات بحروف عربية، ويقتحم عالم ندا التشكيلى فى هذا الأوان الحصان الطائر حاملا على ظهره المرأة التى تغدو مع الحصان عنصران أساسيان فى العديد من لوحات تلك الفترة التى تفتح الباب على مصراعيه لدخول القط كشبح نذير بالموت يُبدد من الوجود الراقص نشوة الحصان الطائر، وتسبح فى اللاموج السمكة الغذاء القنوع زاد الفقير ورزقه الربانى القادم من عليا البحار.

و..أبحث عن المرأة فى حياته فأجده منغمسًا فى لوحاتها ليعلو صوتها ليصم أذنيه، وعلى أرض الواقع تزوَّج حامد ندا ثلاث مرات، الأولى وهو لم يزل طالبا بكلية الفنون الجميلة عام ١٩٤٩، والأخيرة والتالتة تابتة من الفنانة هند شلبى التى رسمها بالزيت عام ١٩٧٧، وكانت لوحته «ليلة الحنة» التى ساد فيها وطغا اللون الأبيض إلى جوار مساحات شفافة من الألوان الأخرى تركت أثرها فى عين المشاهد كذبذبة الفجر الندية وتعد من أجمل ما عبَّر فيه ندا عن مشاعر الفتاة التى تتصدر اللوحة فى وضع جلوس سيريالى بلا مقعد، بينما على أطراف اللوحة عازفان على الناى والربابة، وجميع ما فى الخلفية من شخوص وأشكال وخطوط هى إيقاعات وأغنيات وأحلام وهواجس تسبق ليلة الدخلة، وكلها حضرت متلاصقة ومتعاضدة لتندمج فى بوتقة من مزيج المذاهب الفنية التى تسيَّدت فيها السيريالية على الجميع وكانت من أقوال ندا المكررة: «العمل الذى يخلو من السيريالية عمل ناقص».. وحتى عالم الكولاج كان لحامد ندا فيه تجربته الخاصة، وذلك فى لوحة العبور التى أبدعها تحية للسادات عام ١٩٧٨ والتى لصق فيها صور الرئيس الراحل وسط تكوين يعبِّر عن قيام الجيش بالبناء والتعمير فى شبه جزيرة سيناء.

ومثلما كانت هناك لوحة «الصرخة» أشهر ثانى لوحة فى تاريخ الفن بعد «الموناليزا» والتى رسمها الفنان النرويجى «إدفارت مونك» عام ١٨٩٣ تعبيرًا عن اضطراب الطبيعة وآلام البشر يجتمعان فى صرخة تتردد أصداؤها فى الأفق ناقلة الفزع واليأس والخوف الإنسانى، وقد تم بيع اللوحة التى يبلغ مقاسها ٩١ X ٧٣سم عام ٢٠١٢ بمبلغ ٧٤ مليون جنيه استرلينى، وكانت اللوحة الوحيدة التى كتب صاحبها قصيدة عنها من تأليفه يقول فيها: «كنت أسير مع صديق.. كانت الشمس تغرب.. وفجأة أصبحت السماء حمراء بلون الدم.. توقفت شاعرًا بالإجهاد واتكأت على السياج.. كانت هناك دماء وألسنة لهب فوق المضيق البحرى والمدينة.. واصل أصدقائى المسير ووقفت هناك أرتعد قلقَا وشعرت بصرخة لا حدود لها تمر عبر الطبيعة».. على الجانب الآخر فى مصر رسم حامد ندا لوحته «الصرخة» عام ١٩٨٤ التى احتوت بداخلها شكل إنسان آلى على صدره رسوم لأشكال حيوانية فى إطار أسطورى ميتافيزيقى تعبيرا عن صرخة البشرية من زحف التكنولوجيا التى لا تعرف العواطف الإنسانية!!

سـناء البيـسى

منشور في الأهرام، السبت 21 من جمادي الآخرة 1444 هــ 14 يناير 2023 السنة 147 العدد 49712

COMMENTS